车企责任从“甩锅”到“扛雷”:

以前智驾出问题,车企的说明书里往往藏着各种免责条款,核心逻辑是“系统只是辅助,最终责任在你(用户)”。消费者吃了哑巴亏,要么自己掏钱,要么走保险导致来年保费上涨。

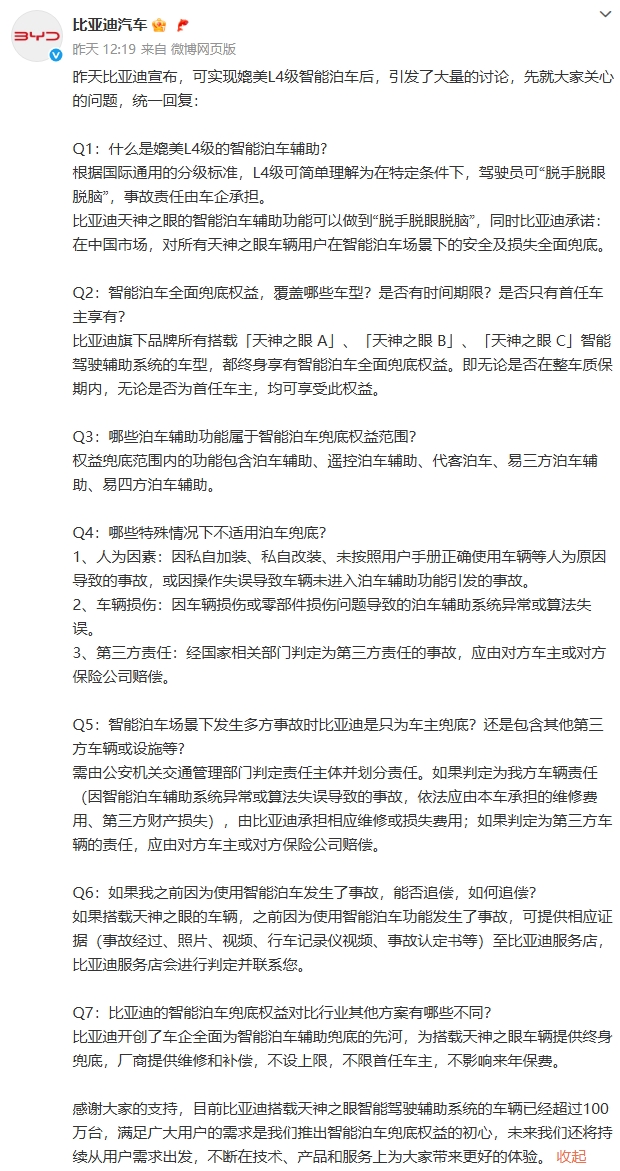

比亚迪这次明确说:在智能泊车这个特定环节,如果是我系统的问题导致的事故,钱我赔,保险你不用动。 这等于把一部分责任实实在在地揽到了自己身上。

逼着所有玩家“亮底牌”:

比亚迪这么干,等于在行业内立了个新标杆。消费者以后买车看智驾,除了问“你能做什么”,更会问“你敢不敢赔”?其他主打智驾的车企压力陡增。

竞争对手面临选择:要么跟进承诺(这需要强大的技术自信和数据支撑),要么就得在营销上解释“为什么别人敢赔我不敢”,或者干脆在功能上更加保守。这可能会加速行业在责任划分上的共识形成。

保险行业可能跟着变:

传统车险是按“人”和“车”来算风险的。现在车企主动承担特定场景下的责任,相当于在传统保险之外,加了一层“车企责任险”。

保险公司可能琢磨:针对智驾功能本身的风险评估模型可能要调整了。甚至可能出现专门针对车企智驾责任的保险产品,或者对使用合规智驾功能且无事故的车主给予保费优惠。

用户受益:决策有了“硬”参考,尝鲜风险降低:

对消费者最直接的好处是:用比亚迪的智能泊车,心理负担小了。知道万一撞了,不用扯皮,车企认账赔钱,还不影响自己明年的保费。

这降低了用户尝试新技术的顾虑。以前可能因为怕担责而不敢用泊车功能,现在可以更放心地用。

买车时,车企是否对核心智驾功能提供类似的“兜底”承诺,成了一个新的、非常实在的对比维度。光吹参数不行了,得看“敢不敢签责任状”。

技术迭代压力加大:

承诺是要真金白银兑现的。每一次赔付对企业都是成本。这会倒逼比亚迪(以及其他可能跟进的车企)在智能泊车的算法、传感器精度、场景覆盖、安全性测试上投入更大,做得更极致。毕竟,赔得越少,成本越低。

拥有大规模用户数据的车企(像比亚迪宣称的百万级保有量)在这种责任承诺下会更有优势,因为数据是优化系统、降低事故率的关键。

可能存在的“坑”与用户须知:

看清范围: 比亚迪目前只承诺了智能泊车这一项!城市领航、高速领航等其他智驾功能出事,责任划分还是老样子。看看后续是否升级能一样托底。

激活状态: 承诺只在系统正确激活并运行期间有效。如果用户强行干预导致事故,责任可能还是用户的。

维修成本: 依赖大量雷达、摄像头的智驾系统,万一事故中这些传感器坏了,去4S店修的账单可能比普通车高。官方渠道维修是保障系统后续正常运行的关键。

长期性: 这个承诺是长期的,还是阶段性的?后续车型是否延续?OTA升级后责任是否延续?需要持续关注。

对行业生态的长远影响:

可能推动更清晰的法规出台。比如已经有城市(深圳)要求提供类似智能泊车功能的车企需购买高额产品责任险。其他地方可能效仿。

可能促使车企、保险公司、交通管理部门之间建立新的协作机制,共同制定智驾责任认定和理赔的标准流程。

总结一句话: 比亚迪这步棋,是把“智驾安全”从嘴上的承诺,部分变成了兜里的真金白银。它让用户尝鲜更安心,也把车企间的竞争从“我能做”拉到了“我敢赔”的层面。这无疑给整个行业扔下了一颗“责任炸弹”,逼着大家思考:技术炫酷之外,到底愿意为用户的安心承担多少?消费者是最大的受益者,但也要擦亮眼睛,看清承诺的边界在哪里。

通过